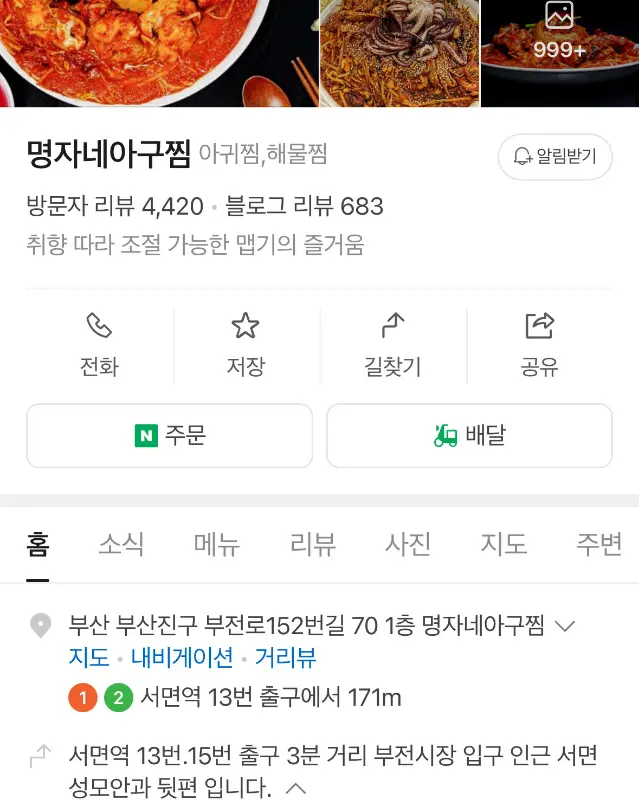

며칠 전부터 묘하게 아구찜이 당겼다. 텁텁하지 않고 깔끔하게 매운, 그러면서도 아삭한 콩나물이 듬뿍 들어간 아구찜 말이다. 퇴근 후, 곧장 서면으로 향했다. 오늘 나의 미각을 만족시켜줄 곳은 바로 부전동 맛집으로 명성이 자자한 “명자네 아구찜”.

가게 앞에 도착하니, 퇴근 시간이라 그런지 벌써부터 웨이팅이 있었다. ‘역시 서면에서 유명한 곳은 다르구나’ 생각하며, 잠시 기다리기로 했다. 기다리는 동안, 가게 외관을 구경했다. 깔끔한 간판에 그려진 캐릭터가 왠지 친근하게 느껴졌다. 곧 내 이름을 부르는 소리가 들려왔고, 설레는 마음으로 안으로 들어섰다. 넓고 쾌적한 홀이 인상적이었다. 테이블 간 간격도 넉넉해서 편안하게 식사를 즐길 수 있을 것 같았다. 은은하게 흘러나오는 음악 덕분에 아구찜 전문점이라기보다는 분위기 좋은 레스토랑에 온 듯한 느낌도 들었다.

자리에 앉자마자 메뉴판을 펼쳐 들었다. 아구찜 종류가 생각보다 다양해서 잠시 고민에 빠졌다. 순살 아구찜, 해물 아구찜, 알곤이찜… 다 먹고 싶었지만, 오늘은 기본에 충실하기로 하고 순살 아구찜을 주문했다. 맵찔이인 나를 위해 맵기는 1단계로 선택! 혹시 몰라 계란찜도 하나 추가했다.

주문 후, 테이블에 놓인 작은 안내문이 눈에 들어왔다. 사장님의 진솔한 이야기가 담겨 있었는데, 읽다 보니 왠지 모르게 뭉클해졌다. 이런 따뜻한 마음으로 음식을 만드니 맛이 없을 수가 없겠다는 생각이 들었다. 잠시 후, 드디어 기다리고 기다리던 아구찜이 등장했다. 큼지막한 접시에 담긴 아구찜은 보기만 해도 푸짐했다. 윤기가 자르르 흐르는 콩나물과 듬뿍 올려진 깨가 식욕을 자극했다. 사진을 찍는 동안에도 매콤한 향이 코를 찔렀다. 얼른 맛보고 싶었지만, 블로거 정신을 발휘하여 사진부터 찍었다.

젓가락으로 콩나물을 집어 입에 넣으니, 아삭아삭한 식감이 그대로 느껴졌다. 양념은 맵찔이인 나에게도 딱 적당한 맵기였다. 텁텁하지 않고 깔끔하면서도 깊은 맛이 느껴졌다. 순살 아구는 부드럽고 촉촉했다. 뼈를 발라 먹을 필요 없이 편하게 먹을 수 있어서 좋았다. 특히, 향긋한 미나리가 아구찜의 풍미를 한층 더 끌어올렸다. 중간중간 씹히는 오만둥이도 별미였다.

계속 먹다 보니 살짝 매운 기운이 올라왔다. 이때, 부드러운 계란찜을 한 입 먹으니 매운맛이 싹 가시는 듯했다. 계란찜은 푸딩처럼 부드러웠고, 간도 딱 맞았다. 아구찜과 계란찜의 조합은 정말 환상적이었다. 쉴 새 없이 젓가락을 움직였다. 정신없이 먹다 보니 어느새 접시는 깨끗하게 비워져 있었다.

배는 불렀지만, 볶음밥을 포기할 수 없었다. 한국인의 디저트는 역시 볶음밥이니까! 남은 양념에 김가루와 참기름을 넣고 볶아주신 볶음밥은 정말 꿀맛이었다. 살짝 눌어붙은 밥알을 긁어먹는 재미도 쏠쏠했다. 볶음밥까지 싹싹 긁어먹으니, 정말 배가 터질 것 같았다.

계산을 하려고 카운터로 가니, 직원분께서 친절하게 인사를 건네주셨다. 덕분에 기분 좋게 식사를 마무리할 수 있었다. 가게를 나서면서, ‘조만간 또 와야겠다’고 다짐했다. 다음에는 해물 아구찜에 도전해봐야지!

명자네 아구찜은 맛, 양, 서비스 모든 면에서 만족스러운 곳이었다. 신선한 재료와 사장님의 따뜻한 마음이 만들어낸 최고의 아구찜이라고 감히 말할 수 있다. 부산에 방문한다면 꼭 한번 들러보길 추천한다. 후회하지 않을 것이다. 특히 1단계 맵기는 신라면 정도의 맵기라 누구나 맛있게 즐길 수 있을 듯하다. 매운 음식을 좋아하는 사람이라면 더 높은 단계에 도전해보는 것도 좋겠다.

가게는 부전시장 근처에 위치하고 있어, 식사 후 시장 구경을 하는 것도 좋은 코스가 될 것 같다. 싱싱한 해산물과 다양한 먹거리를 구경하며 부산의 정취를 느껴보는 것도 잊지 못할 추억이 될 것이다.

혼밥하기에도 부담 없고, 여럿이 함께 즐기기에도 좋은 명자네 아구찜. 오늘 저녁, 얼큰하고 푸짐한 아구찜 한 상 어떠신가요? 분명 만족스러운 미식 경험이 될 것이다. 친절한 직원분들의 환대와 넉넉한 인심은 덤이다.

계속해서 손님들의 발길이 끊이지 않는 이유를 알 것 같았다. 재료의 신선함, 푸짐한 양, 그리고 무엇보다 잊을 수 없는 맛. 이 세 가지가 완벽하게 어우러진 곳이 바로 명자네 아구찜이었다. 다음에는 부모님을 모시고 와야겠다는 생각을 하며 가게 문을 나섰다. 발걸음이 절로 가벼워지는 저녁이었다.